In difesa di Boualem Sansal

La libertà di uno scrittore, l'importanza di una battaglia di democrazia.

Foreign Affairs - una newsletter di notizie da tutto il mondo

a cura di Luca Salvemini

N. 123 - 6 luglio 2025

Fino a qualche anno fa c’erano principi e battaglie che contraddistinguevano il mondo libero da quello asfissiato dal giogo delle dittature e dei regimi autoritari.

Due modelli di società completamente antitetici, incompatibili, alternativi agli occhi dei popoli chiamati a decidere quale dei due fosse più affine e calzante con il proprio tessuto sociale e storico.

Dalla guerra fredda in poi, la gran parte dei paesi del globo hanno - volontariamente e non - aderito ad un modello sociale, economico ed istituzionale plasmato sulla base di quello americano-occidentale, il quale, seppur fiaccato da distorsioni e palesi contraddizioni, ha rappresentato l’esito di un percorso storico (direbbe Fukuyama) attraversato da due guerre mondiali e concluso con la definitiva, nonché vincente, consacrazione di un modello di democrazia liberale che poneva al centro l’individuo, le sue libertà e l’habeas corpus in diretta contrapposizione al collettivismo delle dittature e dei regimi.

Facendo un balzo di trent’anni, non solo la Storia evidentemente “non è finita”, ce ne siamo accorti tutti, ma soprattutto oggi appare palese come il modello liberale continui a ricevere sonori schiaffoni, alternate a clamorose sconfitte.

Quel che è ancora più preoccupante, però, ed arriviamo alla storia della nostra newsletter, riguarda l’atteggiamento delle democrazie occidentali e delle loro opinioni pubbliche di fronte a macroscopiche violazioni e regressioni dei diritti e dei principi democratici.

Sono proprio gli attori del cosiddetto mondo libero, i loro governanti, le istituzioni che ne rappresentano gli organi e ne agitano il vessillo, noi stessi in qualità di singoli componenti di un popolo, ad aver per primi ammainato la bandiera della difesa dei principi democratici, preferendo spesso volgere altrove lo sguardo avvolti in un deficit costante di attenzione che consente una lenta ma inesorabile regressione della democrazia.

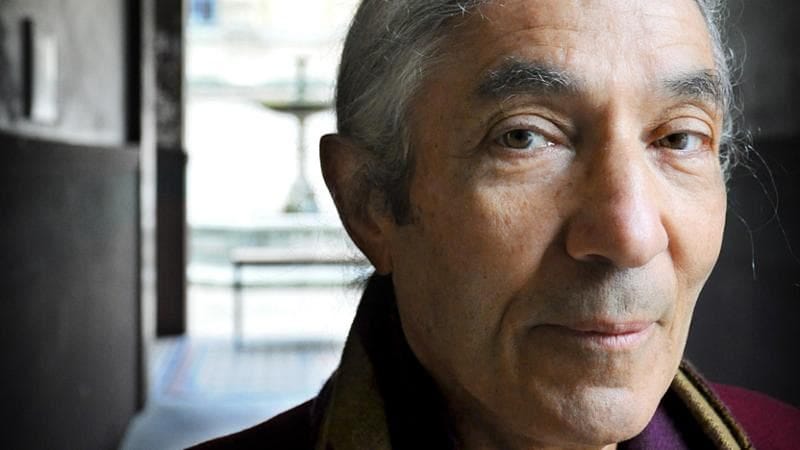

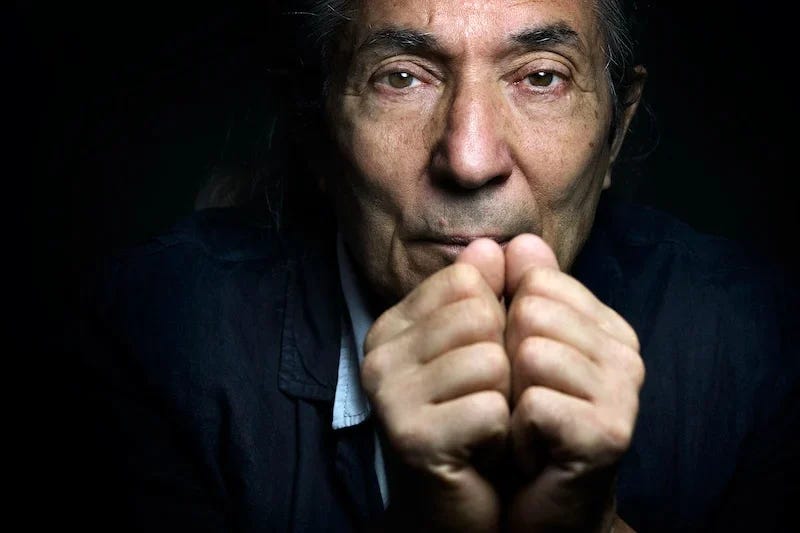

Boualem Sansal e il suo arresto

Nel giugno 1972, Boualem Sansal trascorse quindici giorni a Praga, durante un programma di scambio universitario. Lì conobbe Anicka, una studentessa di antropologia.

Nel 1974 si sposano in Algeria. Due anni dopo è nata la loro figlia, Tata.

Un giorno Sansal va a prenderla a scuola e non la trova. Era stato istituito un programma di islamizzazione forzata per i bambini nati da coppie miste, o meglio, da madri cristiane.

In preda al panico, Sansal mandò la famiglia a Praga. “La mia vita personale e quella della mia famiglia sono state davvero devastate dagli islamisti”, racconterà.

Quando gli hanno chiesto qual fosse stato il fattore scatenante che ha cambiato la sua vita, Sansal, ha risposto: “Fu un giorno del 1990 quando, leggendo l’appello al jihad del Fronte islamico di salvezza, mi resi improvvisamente conto che questa guerra non era una guerra, nemmeno un jihad, ma un cancro che aveva divorato il mondo dall’avvento dell’islam nel VII secolo. Con gli attentati islamisti a Parigi, a Londra e Madrid, sono ricaduto nella disperazione, l’islamismo era sceso in Europa e non avevamo dove rifugiarci”.

Il 16 novembre dello scorso anno, all’aeroporto di Algeri, la capitale dell’Algeria, lo scrittore franco-algerino, appena atterrato, è stato arrestato ed imprigionato.

Il 27 marzo di quest’anno è stato condannato da un tribunale di Algeri a cinque anni di carcere e a una multa di circa 3.500 euro.

Il suo avvocato, François Zimeray, ha confermato che Sansal, che ha 75 anni, è in detenzione con l’accusa di aver «minato l’integrità del territorio nazionale»: nel codice penale algerino è un reato assimilabile a un atto di terrorismo, che prevede la pena dell’ergastolo e anche quella di morte (l’ultima esecuzione in Algeria è del 1993).

L’accusa si basa sulle dichiarazioni rilasciate dallo scrittore al giornale francese di estrema destra Frontières sull’antica appartenenza al Marocco di territori dell’ovest algerino.

Tra le altre cose Sansal ha commentato la situazione nel Sahara occidentale, la regione nel sud del Marocco che è in parte controllata dal Fronte Polisario, movimento che da più di quarant’anni rivendica l’indipendenza della regione ed è sostenuto dall’Algeria.

Sansal ha detto che «il regime algerino, che è un regime militare, ha inventato il Fronte Polisario per destabilizzare il Marocco».

Il 2 luglio scorso il tribunale di Dar El Beida, vicino ad Algeri, ha confermato la condanna nei confronti di Sansal. Ogni giorno che passa la sua situazione sanitaria si fa sempre più precaria e le probabilità di uscita dal carcere diventano sempre più flebili.

Le tensioni tra Francia e Algeria

Ma l’arresto di Sansal è tutto fuorché una mera questione giudiziaria.

Intreccia più campi. Dalla politica interna algerina ai rapporti ex coloniali con la Francia, fino all’islam e a Israele.

Andiamo con ordine.

Prima di tutto, a far da cornice all’arresto di Sansal c’è l’irrisolta questione del Sahara occidentale, territorio conteso tra il Marocco e il Fronte Polisario, su cui l’Algeria rivendica la propria sfera di influenza premendo per un referendum di autodeterminazione del popolo saharawi.

Trattasi di una vicenda molto scottante ed identitaria tanto per il Marocco quanto per l’Algeria, resa ancor più incandescente dalla visita di Stato di Macron a Rabat, a luglio dello scorso anno, con l’annuncio del sostegno francese al “Piano di autonomia” promosso da Rabat.

Il tutto ha scatenato le ire di Algeri.

Sansal, in una delle sue ultime interviste prima dell’arresto, si era espresso proprio a favore della sovranità marocchina sulla regione, spendendo parole dure sui tentativi algerini di “destabilizzazione” dell’area.

La vicenda Sansal ha consentito di accendere un enorme faro sull’ennesima difficoltosa pagina della repubblica francese con il suo passato coloniale.

Il tutto avviene nella ricorrenza dell’anniversario dell’inizio della guerra di indipendenza algerina dalla colonizzazione francese: 70 anni di una “amitié” che è rimasta miraggio, di schermaglie e memorie divise.

Pur essendo, da almeno un ventennio, persona sgradita in patria, Sansal non aveva mai lasciato l’Algeria, continuando a fare la spola tra il suo Paese di origine e la Francia. Oggetto di continue minacce dalle autorità e dai fondamentalisti islamici, veniva spesso invitato a parlare in appartamenti e riunioni clandestine, come i dissidenti sotto il comunismo, mentre all’estero era riconosciuto come uno dei più grandi romanzieri e intellettuali arabi.

Solo pochi mesi prima dell’arresto, la République gli aveva riconosciuto la doppia cittadinanza, uno status che rende oggi particolarmente delicata la posizione di Parigi ed ambiguo l’arresto dello scrittore.

Di fatto, sembra a tutti gli effetti un messaggio del governo algerino verso la Repubblica francese.

Nelle ore successive alla “scomparsa” di Sansal, prima ancora che fosse reso noto l’arresto, l’entourage di Emmanuel Macron ha fatto sapere che i servizi dello Stato erano già mobilitati per chiarire la situazione.

Ma ben presto, tutto è crollato.

La situazione diplomatica tra Francia e Algeria è ritornata tesa ed ha rispolverato vecchie dispute coloniali mai risolte definitivamente.

Tra gli argomenti più delicati ci sono il difficile accesso agli archivi della guerra d’indipendenza (in gran parte conservati in Francia), la restituzione dei beni confiscati agli algerini durante la colonizzazione e il riconoscimento dei crimini coloniali da parte di Parigi. L’Algeria chiede inoltre dei risarcimenti per i test nucleari francesi condotti sul suo territorio.

A febbraio 2025 il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot ha deciso di imporre delle misure restrittive sui visti concessi agli algerini, in particolare per l’entrata e la circolazione di “dignitari algerini” nel territorio francese.

A marzo 2025 è stata la volta del ministro dell’interno francese Bruno Retailleau, il quale ha gettato nuova benzina sul fuoco dichiarando che la Francia sta preparando una lista di centinaia di cittadini algerini “pericolosi” da rimandare nel paese d’origine perché hanno turbato l’ordine pubblico o perché sospettati di radicalizzazione.

Per tutta risposta, Algeri ha richiamato il suo ambasciatore a Parigi e ha annullato una visita del presidente Abdelmadjid Tebboune nella capitale francese.

Come dice Yasmina Khadra è l’interesse francese per le dispute territoriali algerine ad aver innervosito il governo di Algeri: “Oggi, quando ascoltiamo i politici francesi, abbiamo la sensazione che l'Algeria sia un problema del popolo francese. Ma è falso. L'Algeria non è affatto un problema della Francia. La Francia ha abbastanza problemi politici. E poiché non riesce a trovare una soluzione, trova dei capri espiatori. Ma non può andare avanti così, non può durare”.

La mancata concessione della grazia da parte del presidente Abdelmadjid Tebboune è stato l’ennesimo schiaffo per la Francia, oltre che l’ennesima dimostrazione che l’Algeria non ha ancora finito di regolare i conti con l’ex potenza coloniale.

Come spiega Pierre Haski su France Inter, le relazioni franco-algerine sono fatte tanto di diplomazia quanto di terapia di coppia. Il 10% della popolazione francese, infatti, ha un legame stretto con la storia algerina, fatto di ricordi conflittuali.

A Parigi qualcuno sostiene che una normalizzazione dei rapporti con Algeri sarà impossibile fino a quando il paese continuerà a essere guidato da anziani che hanno vissuto la guerra d’indipendenza, in uno stato in cui il 70 per cento della popolazione ha meno di trent’anni.

La posta in gioco

Come ora evidente, la condanna e la detenzione di Sansal appaiono solo marginalmente una questione giudiziaria. Anzi, forse, l’aspetto giudiziario e penale è quello meno rilevante e dirimente dell’intero affaire.

Certo, l’opera più celebre dello scrittore franco-algerino, “2084. La fin du monde” (2015), ha rappresentato più di un problema per il governo algerino e per la sua rappresentazione nel mondo intero.

Un romanzo distopico che richiama “1984” di George Orwell, incentrato sui pericoli del totalitarismo religioso. Un futuro distopico in cui il mondo è dominato da una teocrazia totalitaria, chiamata Abistan, governata da un profeta onnipotente e da un sistema repressivo che annienta ogni forma di pensiero critico. Il protagonista, Ati, è un uomo che comincia a dubitare della verità imposta dal regime e decide di intraprendere un viaggio per scoprire se esiste ancora qualche angolo del mondo non soggetto alla dittatura religiosa.

L’opera è una feroce denuncia della perdita della libertà individuale e della pericolosità dei regimi totalitari, un monito che risuona con inquietante attualità nel panorama geopolitico odierno.

La vicenda di Sansal evidenzia, ancora una volta, lo spartiacque presente tra il mondo libero e i regimi autoritari. Su questo, non bisogna avere timori, incertezze e timidezze.

Imprigionare scrittori, intellettuali, giornalisti, liberi pensatori è la dottrina fondativa dei regimi. La persecuzione del dubbio, la repressione della critica e l’annullamento di ogni opposizione al governo regnante è il principio costitutivo su cui si basano le dittature.

Basti volgere lo sguardo a quanto accade ad Hong Kong, a Mosca, a Teheran o in Corea del Nord.

“La libertà di pensare e di scrivere, che non esiste al di fuori della civiltà liberale occidentale derivante dal cristianesimo, e nonostante gli ostacoli che in passato sono stati posti a questa libertà, è la più preziosa delle conquiste” afferma Robert Redeker. “Oggi è minacciato da tutto ciò che si dichiara antioccidentale. Questa libertà è una conseguenza della ‘cura dell’anima’, scoperta da Platone, che il cristianesimo ha approfondito. Fu Jan Patocka a scrivere che l’essenza dell’Europa è ‘la cura dell’anima'. La libertà di pensiero se ne sta allontanando. Abbandonare Sansal ai persecutori è un tradimento dell’Europa, delle nostre origini cristiane, dell’anima”.

Michel Onfray, sul Journal du dimanche, chiosa: “Ciò che il regime algerino sta facendo a Sansal lo sta infliggendo alla Francia. Il regime parla di ‘complicità con il nemico’. Ma alla fine chi è il nemico?”.

Come scrive Giulio Meotti sul Foglio, “se Sansal è dietro le sbarre, a essere imprigionata sembra la voce di chi sta fuori”.

Forse il vero nemico siamo noi allora.

Pochissimi hanno supportato la richiesta di scarcerazione e liberazione di Boualem Sansal. Tanti si sono girati dall’altra parte, preferendo sposare altre cause, più “popolari”.

Forse perché lo stesso Sansal è stato l’unico scrittore arabo a presentarsi a Parigi per parlare del suo romanzo sull’odio per gli ebrei nel mondo arabo, “Le Village de l’Allemand”. Lo stesso Sansal ha visitato Israele, lo ha chiamato con il suo nome e non con la terminologia dispregiativa utilizzata da alcuni paesi arabi “Entità sionista”; ha condannato il 7 ottobre e la brutalità di Hamas senza mezzi termini e senza riconoscere attenuanti.

Forse è stato quello il suo primo peccato capitale.

E noi?

L’Europa può permettersi di guardare dall’altra parte? Possiamo accettare senza lamentarci che un uomo di ottant’anni, gravemente malato, venga preso in ostaggio? Rimanere in silenzio oggi è intollerabile ed equivale a rendersi complici.

Sansal lo aveva detto: “La delusione più grande della mia vita è l’Europa che non prende ancora sul serio i nostri avvertimenti sull’islamismo”.

Da un decennio, Sansal ci ricorda che la libertà è come l’aria. Quando ce l’abbiamo, non ci interessa. Quando ci manca, la aneliamo.

Che la Francia e l’Europa - anche l’Italia che con l’Algeria ha recentemente sottoscritto accordi energetici importanti - si battano per riportarlo in libertà, perché continui a ricordarci quanto siamo fortunati a poterla respirare.

Sansal lo aveva detto: “La delusione più grande della mia vita è l’Europa che non prende ancora sul serio i nostri avvertimenti sull’islamismo”.

La questione è spinosa e complessa.

La guerra all'Islamismo è anche uno dei vessilli dei partiti di destra tedeschi e francesi (oltre che italiani) che l'Europa la.vorrebbero a pezzi e che sempre più raccolgono consenso.

E a proposito di libertà di informazione e denuncia:

Se Sansal è in prigione, uno come Pecorelli veniva ammazzato su mandato del presidente del consiglio per mano della criminalità organizzata.

Questo per dire che l'esperienza europea dal dopoguerra ad oggi potrebbe essere l'eccezione dettata da una contingenza geopolitica favorevole ormai sfumata.